ご家族が亡くなると、その遺産を分ける必要があります。

遺産の分け方のルール、「法定相続分」とは何かを解説します。

遺産の分け方のルール

遺産の分け方は、遺言書があるかないかで次のようになります。

- 遺言書がある → 遺言書どおりに分ける

- 遺言書がない → 相続人全員の話し合いで分ける

遺言書がなければ相続人全員の話し合いで決めます。

分け方は自由です。

例えば相続人が複数いて「〇〇が全部相続する」というのであっても、相続人全員が納得すればそれでOKです。

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で規定する各相続人の分け前の目安です。

上記のとおり分け方は自由なので、相続人全員の納得が得られれば法定相続分を無視してもかまいません。

しかし法定相続分は、遺留分の計算や、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わない場合の未分割申告では必ず登場します。

法定相続分の割合を詳しく解説

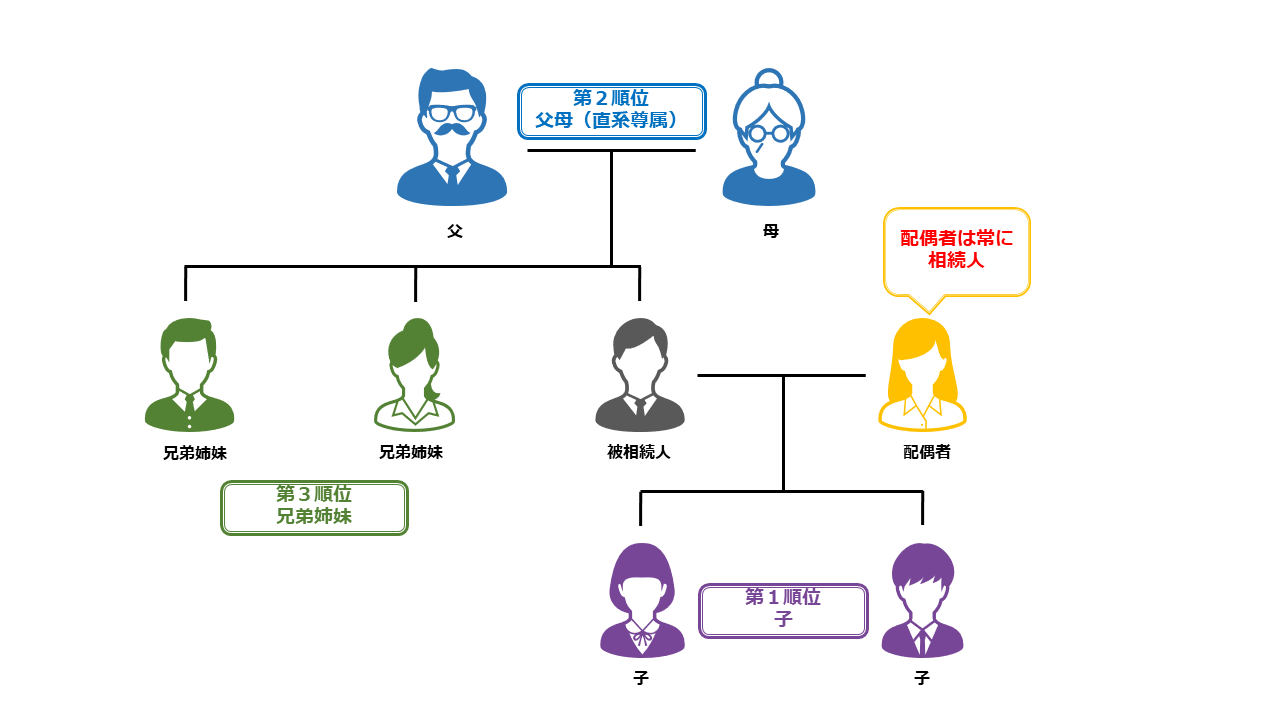

財産を相続する権利がある人を「法定相続人」といいます。

法定相続人には優先順位があり、順位ごとに「法定相続分」の割合は異なります。

▼下図は法定相続人の順位です。

上の図をもとに法定相続分の割合を詳しく解説していきます。

配偶者は常に法定相続人

配偶者は常に法定相続人になります。

法定相続人が配偶者のみである場合には、配偶者がすべての遺産を相続します。

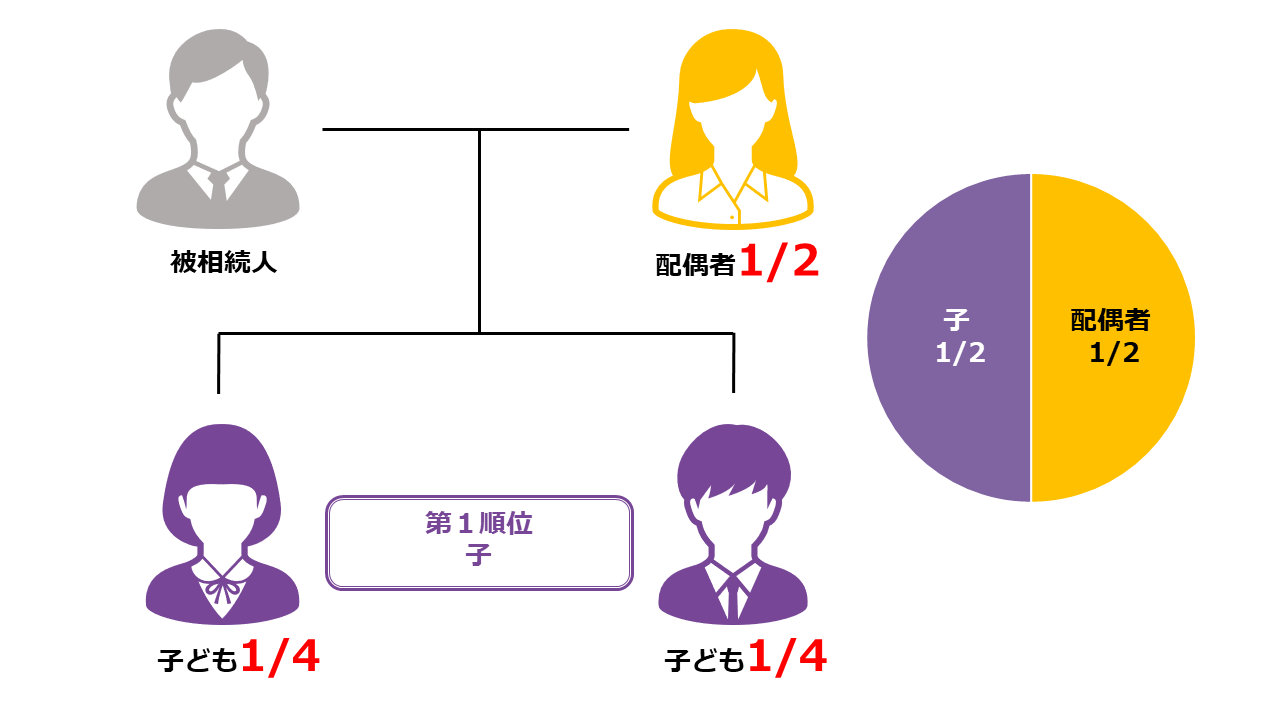

法定相続人が配偶者と子(第1順位)である場合

法定相続人が配偶者と子どもである場合の法定相続分は、

- 配偶者1/2

- 子1/2

になります。

同じ順位の法定相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で均等に按分します。

子どもが2人である場合には、法定相続分1/2を2人で分けるため、それぞれ1/4ずつになります。

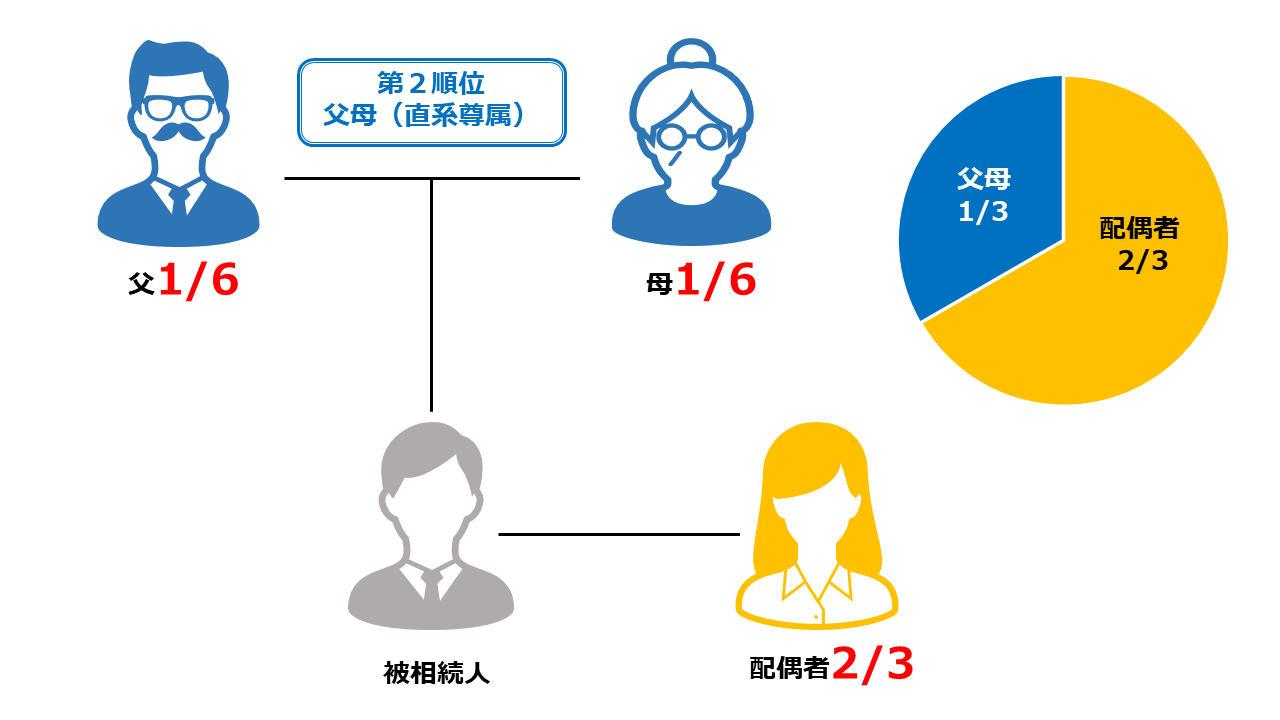

法定相続人が配偶者と父母(第2順位)である場合

法定相続人が配偶者と父母である場合の法定相続分は、

- 配偶者2/3

- 子1/3

になります。

父母が両者とも健在の場合には、法定相続分1/3を2人で分けるため、それぞれ1/6ずつになります。

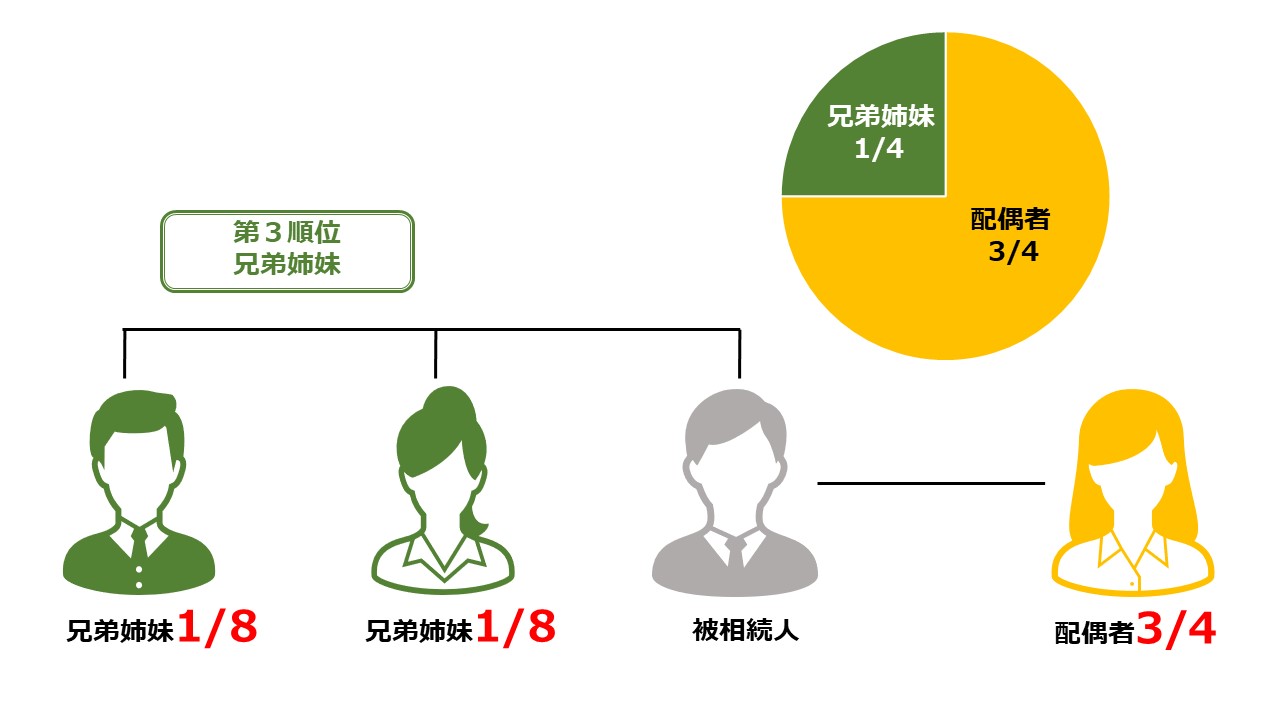

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹(第3順位)である場合

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合の法定相続分は、

- 配偶者3/4

- 兄弟姉妹1/4

になります。

兄弟姉妹が2人である場合には、法定相続分1/3を2人で分けるため、それぞれ1/8ずつになります。

法定相続分のまとめ

| 相続人 | 法定相続分 |

| 配偶者のみ | すべて配偶者 |

| 配偶者と子(第1順位) | 配偶者1/2 子1/2 |

| 配偶者と父母(第2順位) | 配偶者2/3 父母1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |

円満な相続であれば、法定相続分で分けるということは滅多にありません。

しかし法定相続分は、遺留分の計算、未分割で申告する場合の仮の分け方、調停・裁判で争うときなど揉めてしまうケースで重要になります。